Discussion avec des chercheurs

Dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 juin, nous nous sommes rendus au T120 afin d’observer la supernova qui était en train de se former. En effet, les astronomes venaient de recevoir une alerte envoyée par un des satellites qui avaient perçu une grande quantité de rayons gamma (gamma ray burst). Ces rayons gamma étaient la conséquence de l’extinction d’une vieille étoile, qui a finalement formé un trou noir en son centre. Nous n’avons donc pas pu utiliser ce télescope comme nous l’aurions souhaité car nous devions laisser les chercheurs à leur activité. Cependant, nous avons eu l’occasion ce soir-là ainsi que le suivant d’ échanger avec les scientifiques sur d’autres sujets portant sur l’astronomie qui nous intriguaient. Nous avons notamment abordé le sujet de la Lune qui avait ce soir-là une couleur particulièrement cuivrée, et nous avons donc appris qu’il s’agissait de la Lune des fraises, appelée ainsi car elle apparait durant la saison des fraises avec une couleur qui s’en rapproche. Sa principale particularité est qu’elle se situe au plus bas de son orbite, phénomène ne se reproduisant qu’une seule fois tous les 18,6 ans.

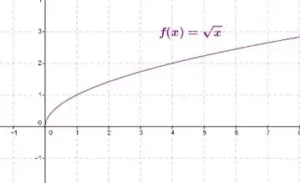

De plus, nous en avons appris davantage au sujet de la magnitude, qui est une unité de mesure correspondant à la luminosité d’une étoile (relative à la position de l’observateur). Elle se différencie de l’intensité lumineuse car pour la calculer on se réfère à la luminosité d’une étoile : Véga, se situant dans la constellation de la lyre. Plus la magnitude est faible ( dans l’ordre du négatif) et plus la luminosité de l’étoile est élevée. Ainsi, on retrouve le soleil avec une magnitude de -26, la Lune avec -10 et l’œil humain qui est capable de percevoir jusqu’à 6 de magnitude. La négativité de la magnitude s’explique par le fait que l’œil humain est plus sensible aux faibles émissions de radiations lumineuses (et aussi sonores), c’est à dire que les premières radiations perçues sont toujours plus importantes que celles qui arrivent après (on retrouve sur le graphique d’une fonction racine carrée qui correspond à l’adaptation de l’œil humain en fonction des radiations lumineuses).

Par la suite, nous avons discuté des galaxies et notamment de la manière dont nous pouvons étudier, observer et

représenter la voie lactée étant donné que nous sommes à l’intérieur de celle-ci. On a appris que pour retrouver le type et la forme de notre galaxie, il faut se référer aux étoiles qui s’y trouvent. De plus, les photos que l’on a de notre galaxie sont faites à l’aide d’images de synthèse, et ne sont que des représentations subjectives car nous ne sommes jamais sortis de la voie lactée pour l’observer de l’extérieur.

représenter la voie lactée étant donné que nous sommes à l’intérieur de celle-ci. On a appris que pour retrouver le type et la forme de notre galaxie, il faut se référer aux étoiles qui s’y trouvent. De plus, les photos que l’on a de notre galaxie sont faites à l’aide d’images de synthèse, et ne sont que des représentations subjectives car nous ne sommes jamais sortis de la voie lactée pour l’observer de l’extérieur.

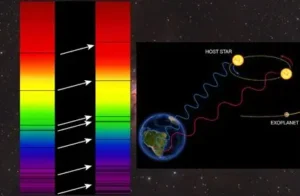

Pour finir, on a appris que nous pouvions estimer la distance à laquelle se trouve une étoile grâce au red shift. Ce dernier nous montre que les raies rouges présentes sur le spectre d’émissions des étoiles peuvent être interprétées car elles sont proportionnelles et changent en fonction de la distance qui nous sépare de cet astre. Plus l’étoile est proche, plus l’étoile émet des rayonnements se situant vers le bleu et plus elle est loin plus elle émet dans le rouge.

En bref, les chercheurs ont pu répondre à plusieurs de nos questions tout en nous expliquant certains systèmes dont nous ignorions l’existence, c’était donc une soirée très instructive.

Laly et Mathieu